Deutschlands älteste Schachvereine

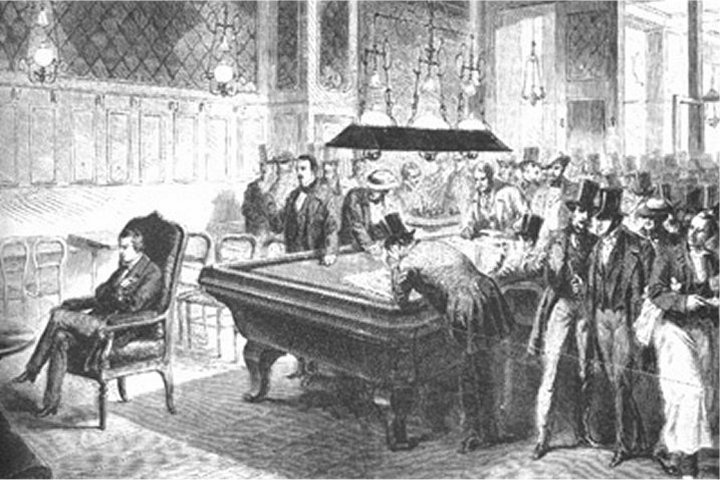

Nachdem das Schachspiel sich im Bürgertum etabliert hatte, trafen sich die Schachfreunde in den Cafés der europäischen Metropolen. Das berühmteste "Schachcafé" war das Café de la Régence in Paris. Man findet es dort heute noch, in der 167 Rue Saint-Honoré, mitten in der Innenstadt der französischen Metropole. Über das Café ist schon viel geschrieben worden. Berühmte Schachspieler gingen hier im 18. Jahrhundert ein und aus. Es ist die Zeit der Aufklärung und das rationale Schachspiel passte gut in den Zeitgeist. Beim Schach wurde über Gesellschaft und Politik debattiert und im Café de la Régence wurde beim Königsgambit auch die Französische Revolution ausgeheckt. Heute bekommt man hier noch Café, aber Schach spielen ist nicht mehr gern gesehen.

In Deutschland gab es in den großen Metropolen ebenfalls reichlich Schachcafés, in denen auch, aber natürlich nicht nur Schach gespielt wurde. Nach englischem und französischem Vorbild formten sich auch in Deutschland hier die "Clubs". Als ältester deutscher Club gilt die Berliner "Montagsgesellschaft", 1749 gegründet, später auch Montagsclub genannt. Er hatte im Laufe der Zeit in verschiedenen Lokalen und Cafés seinen regelmäßigen Treffpunkt. Man sprach ungezwungen über gesellschaftliche und politische Themen. Lessing gehörte zu seinen Mitgliedern. Im Gästebuch trugen sich später Geistesgrößen wie Goethe, Fichte, Hegel oder Humboldt ein. Frauen waren nicht zugelassen. Glückspiele waren verboten. Schach spielen war ausdrücklich erlaubt.

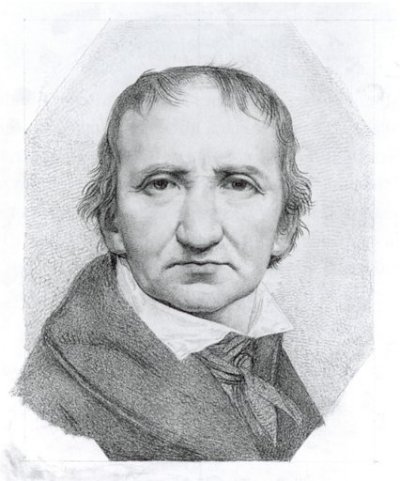

Vom Klub oder Salon zum reinen Schachklub war es nicht mehr weit. Als ältester deutscher Schachklub gilt der Berliner Schachclub, 1803 gegründet. Einer der Gründungsmitglieder und führenden Leute war der Bildhauer Gottfried Schadow. Von ihm stammt die „Quadriga“, der Wagen mit vier Pferden oben auf dem Brandenburger Tor. Über die Geschichte dieses Klubs weiß man einigermaßen gut Bescheid, weil über das Vereinsleben von Schadow und anderen recht penibel Buch geführt wurde und diese Aufzeichnungen die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges überstanden haben. Der Klub wurde am 16. Oktober 1803 gegründet und hatte zunächst 34 Mitglieder. Zwei Jahre später verzeichnete die Mitgliedsliste schon 134 Mitglieder. Das Vereinslokal, eine angemietete Wohnung, befand sich in der Nähe des Brandenburger Tores. In der umfangreichen Satzung wurde der Zweck des Klubs festgeschrieben: „Der Schach-Klub bildet eine Gesellschaft, deren Mitglieder sich als Liebhaber des Schachspiels vereinigt haben, an einem bestimmten Ort in der Stadt täglich zusammenzukommen.“ Täglich! Zu den sporadischen Besuchern gehörten Clemens Brentano, Achim von Arnim und August Wilhelm Schlegel. Letzterer gründete 1817 in Bonn selber einen Schachclub, die Bonner Schachgesellschaft.

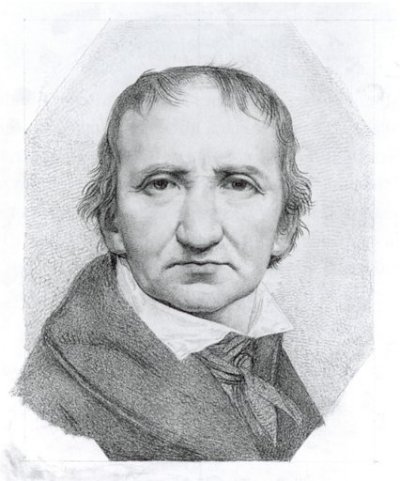

Gottfried Schadow

"Die Schachpartie" (um 1818) von Johann Erdmann Hummel zeigt eine Partie der Mitglieder des Berliner Schachclubs Aloys Hirt und Friedrich Bury. In der Mitte am Brett und rechts in Uniform sitzen zwei Söhne König Wilhelms II.: Gustav Adolf Wilhelm von Ingenheim und Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg.

Der erste deutsche Schachklub löste sich 1847 auf, vermutlich wegen Überalterung – eine eindringliche Mahnung auch für die heutigen Schachvereine! Ein etwas später gegründeter Schachklub, die Zürcher Schachgesellschaft von 1809, besteht heute noch fort und ist damit der älteste noch existierende Schachklub der Welt, befindet sich aber bekanntermaßen außerhalb des Wirkungskreises des Deutschen Schachbundes, in der Schweiz. 2009 hat die Zürcher SG ihren 200sten Geburtstag in großem Stil gefeiert.

Der beste Spieler des ersten Berliner Klubs und sicher auch Berlins überhaupt zu dieser Zeit war Julius Mendheim. Sein Name wird von zeitgenössischen Schachfreunden häufiger genannt, aber von ihm weiß man sonst nicht viel. Mendheim war die führende Kraft zweier Beratungspartien, die von den Berlinern gegen Schachspieler aus Breslau (1829) und des 1830 gegründeten Hamburger Schachklubs (1836) ausgetragen wurden. Gegen Breslau gewannen die Berliner, der Wettkampf gegen den Hamburger SK ging knapp verloren. Die Partien wurden als Fernschachpartien ausgetragen. Wer sich für die Anfänge des organisierten Schachs in Berlin und Julius Mendheim interessiert, findet Nahrung in der liebevoll gemachten Monografie von Arno Nickel, im letzten Jahr erschienen.

Mitte der 1820er Jahre bekam der „alte Klub“ allerdings sehr spielstarke Konkurrenz durch die Berliner Schachgesellschaft, 1827 gegründet. Dieser Klub besteht auch heute noch. Seine Tradition wird nach einer Fusion mit der Schachvereinigung Eckbauer 1925 von der Berliner Schachgesellschaft 1827 Eckbauer fortgeführt. Die führenden Protagonisten der Berliner Schachgesellschaft waren sieben starke Schachspieler, von den Zeitgenossen und in der Literatur die „Plejaden“ genannt, oder auch das Siebengestirn. Es handelt sich um die in Berlin lebenden Meister Ludwig Bledow, Tassilo von Heydebrand und der Lasa, Paul Rudolph von Bilguer, Wilhelm Hanstein, Bernhard Horwitz, Carl Mayet und Karl Schorn, die durch ihrer Partien, ihrer Forschungen und ihre Literatur großen Einfluss auf die Entwicklung des Schachspiels in Berlin und in Deutschland hatten. Spätere bekannte Mitglieder der Berliner Schachgesellschaft waren Adolf Anderssen, Johannes Hermann Zukertort, Jean Dufresne, Max Lange, Emanuel Lasker, Emil Schallopp oder Philipp Hirschfeld. Vor dem Ersten Weltkrieg hatte die Schachgesellschaft fast 300 Mitglieder.

Die Schachfreunde jener Zeit waren echte Pioniere, das gilt besonders für die oben genannten Plejaden. Sie entwickelten beispielsweise gemeinsam, durch Analyse und freie Partien, die Theorie des Zweispringerspiels 3. … Sf6, als Alternative zu 3. … Lc5 in der Italienischen Partie. Die erste Frage war: Was macht man gegen das sehr direkte 4. Sg5?

(Die älteste Quelle für diese Partie wahrscheinlich die "Schachzeitung" von 1857 auf Seite 138f. Die Kommentare zur Partie wurden vom Autor größtenteils der Zeitung "Ueber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung" entnommen.)

Rudolf Bilguer konzipierte ein "Lehrbuch des Schachspiels", das Tassilo von Heydebrand und der Lasa zu Ende brachte und unter dem Namen seines früh verstorbenen Freundes 1843 veröffentlichte. "Der Bilguer" war über Jahrzehnte das deutschsprachige Schach-Standardwerk. Ludwig Bledow gab ab 1846 die "Deutsche Schachzeitung" heraus. Bernhard Horwitz zog über Hamburg nach London und begründete mit dem von ihm zusammen mit Josef Kling 1851 veröffentlichten Buch "Chess Studies" die moderne Endspieltheorie. In der Berliner Schachgesellschaft wurden auch die heutigen gültigen Regeln festgelegt, zum Beispiel, dass man auch dann einen Bauern in eine Dame umwandeln kann, wenn die Dame noch auf dem Brett stand. In Italien spielte man lange nach anderen Regeln.

Die Berliner Schachgesellschaft 1827 Eckbauer hat auf ihrer Webseite unter der Rubrik "Historie" eine Reihe von lesenswerten und aufschlussreichen Zeugnisse seiner langen Geschichte eingestellt. In der Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Vereins, 1927 erschienen, blickte Otto Zander auf die ersten 100 Jahre der Vereinsgeschichte zurück und sogar noch ein Stück weit darüber hinaus.

Viel Zeitgeist atmet auch das von Alfred Kinzel hinterlassene Album mit seinen Schachreisen. Kinzel war in den 1950er Jahren einige Jahre Vorsitzender von Eckbauer, von 1965-1974 Vorsitzender des Berliner Schachverbandes und von 1975-1983 Präsident des Deutschen Schachbundes. Seine erste Schachreise unternahm er 1952. Sie führte ihn vom geteilten Berlin nach Österreich, Italien, die Schweiz, Westdeutschland und Luxemburg. An sieben Zwischenstationen besuchte er die örtlichen Vereine und bereitete seine Besuche mit vorherigen brieflichen Ankündigungen vor. Das waren große Abenteuer, die generalstabsmäßige Planungen erforderlich machten. Es war ja schon ein Abenteuer von Westberlin nach Westdeutschland zu kommen. An jeder Landesgrenze musste man sich ausweisen und jedes Land hatte sein eigenes Geld. Ja, so etwas gab es mal. Kinzel vertrat von 1971 bis 1986 den Deutschen Schachbund bei der FIDE und er war der Vorsitzende des Schiedsgerichts beim abgebrochenen WM-Kampf zwischen Karpow und Kasparow, 1984 in Moskau. Er kannte sicher die genauen Hintergründe zum Abbruch des Wettkampfes, gab sie aber vor seinem Tod 2004 zumindest nicht öffentlich preis.

Es lohnt sich also, einmal die Webseite der Schachgesellschaft Berlin 1827 Eckbauer zu besuchen, oder noch besser: Besuchen Sie die Räume des Klubs in der Nehringstraße 8 in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf, nahe dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Spieltage montags bis freitags, 19:30 bis 24:00. Gäste willkommen. Viele große Namen der deutschen Schachgeschichte haben zwar nicht in diesen Räumen Schach gespielt, aber sie haben es in diesem Klub getan.

Erstveröffentlichung: Deutscher Schachbund, 22. Januar 2020